2025年5月23日,由浙江大学科学技术研究院主办,浙江大学医学院系统神经与认知科学研究所、浙江大学脑机智能全国重点实验室承办的浙江大学西湖学术论坛第295次会议暨“第一届睡眠与脑循环学术论坛”在浙江大学紫金港校区成功举办。本次论坛吸引了来自国内外睡眠医学、神经科学、影像学等领域的专家学者参会,围绕睡眠与脑脊液循环的交叉机制、神经退行性疾病诊疗新策略展开了研讨,为推动学科融合与临床转化提供了平台。

论坛由浙江大学医学院白瑞良教授主持,聚焦睡眠和脑脊液循环在神经生物学中的重要关系及其相互作用,深入探讨了脑脊液的类淋巴循环机制在睡眠过程中的动态变化及其与阿尔茨海默病、帕金森病等疾病的关联机制。

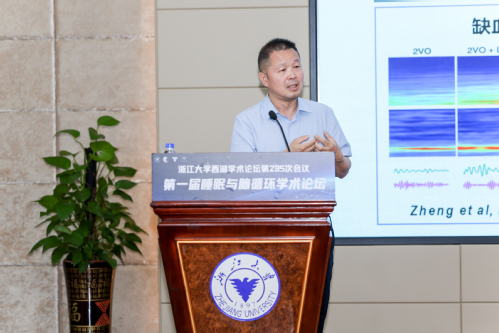

论坛邀请了六位来自不同领域的专家作主题报告,涵盖基础研究、技术创新与临床实践多个维度。

浙江大学段树民院士围绕睡眠觉醒与情绪调控和应激三者的关系展开了报告,介绍了社交挫败引起睡眠觉醒状态改变和焦虑情绪的相关动物实验,睡眠-觉醒与正、负性情绪都有相对独立的复杂调控环路的研究,以及通过面神经旁核(PZ)实时控制睡眠的探索,为焦虑相关睡眠障碍的精准治疗提供了靶点。

北京大学高家红教授围绕睡眠神经影像学的发展历程、基本原理和重要进展进行了主题报告,介绍了自然睡眠和睡眠剥夺两种条件下睡眠压力与昼夜节律的脑活动,探讨了睡眠下EEG、BOLD信号与CSF流动的耦合关系——深睡眠中EEG慢波幅度增加后,灰质BOLD信号变化程度增加,并与CSF流动增加相耦合,还介绍了包括同步EEG-fMRI采集的多模态睡眠神经影像数据集在内的实验室研究进展。此外,高教授表示先进的神经成像技术是揭示睡眠奥秘的利器。

温州医科大学陈江帆教授介绍了“40Hz 闪光提高皮层腺苷信号改善睡眠和类淋巴” 的创新策略。其团队通过动物实验和临床研究证实,该技术可特异性增加γ频段能量并通过平衡性核苷转运体ENT2提高胞外腺苷,40Hz闪光频率特异性可改善一些人群的失眠,缩短失眠者睡眠潜伏期,减少夜间觉醒次数,相关成果已进入医疗器械转化阶段。此外,陈教授还介绍了40Hz闪光可以通过激活水通道蛋白 AQP4提升类淋巴系统清除效率。

西南大学雷旭教授分享了无创且具有高时空分辨率的同步EEG-fMRI在睡眠脑机制研究中的巨大潜力,介绍了开展睡眠研究的四种范式——区分睡眠状态、识别自发电生理事件、获得节律的动态变化以及单试次事件相关电位,并提出了同步技术结合实时神经反馈的未来研究方向,为睡眠障碍的个体化干预奠定技术基础。

中山大学附属第一医院王雪晶教授作了《脑类淋巴巨噬细胞功能障碍参与帕金森病的机制研究》报告,发现脑类淋巴巨噬细胞功能异常是帕金森病病理进程的关键推手,这一发现为帕金森病的早期诊断提供了新靶点,相关研究成果已在《Nature Medicine》发表。

浙江大学医学院白瑞良教授系统介绍了脑脊液循环无创影像学技术的最新进展,实验室具备从概念验证到临床转化的完整链条,其团队掌握的磁共振成像技术可从多角度评估脑脊液流动,包括脑脊液生成-脉络丛功能评估技术REXI,动脉周围间隙脑脊液体积和动力学估计dynDTI,AQP4成像和静脉周围间隙脑液流动评估技术DTI-ALPS Plus,相关一些技术已应用于脑肿瘤和神经退行性疾病的临床评估。

在“睡眠与脑循环研究” 圆桌论坛中,来自各地的学者向专家提问交流,包括睡眠机制、疾病与类淋巴交互关系、脑电脑磁和磁共振技术、40Hz调控脑脊液循环等方面的问题,促进多模态技术融合共同探究睡眠和脑液循环。

本次论坛通过学术交流与技术展示,为睡眠与脑循环研究注入了新动能,随着跨学科合作的推进,基于类淋巴系统调控的睡眠健康管理技术、脑脊液影像诊断技术、神经退行性疾病早期干预策略等方向有望迎来更进一步发展,为“健康中国”战略贡献智慧与力量。